Aber die Einnahmen deckten die Ausgaben nie. Die Unterhaltungskosten, so vermerkt es der Wedeler Bürgermeister Friedrich Eggers, der nach der Eingemeindung Schulaus im Jahr 1909 die Zuständigkeit hatte, im Verwaltungsbericht von 1910 „sind recht hohe, weil der Hafen stark der Versandung und Verschlickung ausgesetzt ist und deshalb regelmäßig gebaggert werden muß und weil die Vorsetzen aus Holz viele Reparaturen erfordern.“ Eine Verringerung der Kosten, so hoffte Bürgermeister Eggers könnte darin liegen, den Lauf der Wedeler Aue mit Hilfe eines Stichkanals in den Schulauer Hafen zu leiten, damit das Wasser spülend wirkt. Dieser Stichkanal war ein langgehegter Wunsch der Wedeler. Denn bereits seit Jahren verschlickte die Einmündung der Wedeler Aue in die Elbe und behinderte somit die Wasser-Transportwege der Dampfziegelei an der Schulstraße und der Wassermühle. Nachdem die Dampfziegelei in Konkurs ging, die Getreidezwangswirtschaft im Ersten Weltkrieg den Kornhandel unterband und somit der Verkehr auf der Wedeler Aue zur Ruhe kam, untermauerte Eggers sein kostenintensives Projekt mit neuer Argumenten. Zu diesem teuren Bauvorhaben kam es nie. Investoren prognostizierten keine Verbesserung der Schifffahrtswege für die Industrie. Ein möglicher Bauträger gab zu bedenken, dass ein Kanal mit der Zeit stark verschlicken und verflachen würde und dadurch hohe Folgekosten kämen. Der Regierungspräsident gab keine Staatsbeihilfe, da seiner Ansicht nach eine Steigerung des geringen Schiffsverkehrs nicht zu erwarten sei.

Gewässer

Wissenswertes und Geschichten zu Gewässern in Wedel

Der Schulauer Hafen

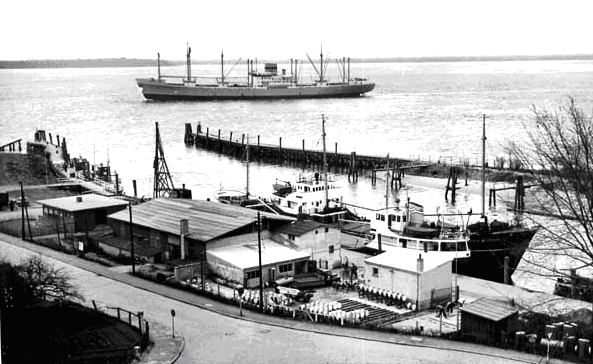

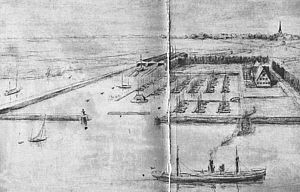

Der fiskalische Schulauer Schutz- und Fischereihafen an der Elbe wurde 1899 auf Wunsch der Gemeinde Schulau durch den preußischen Staat erbaut. Die Gemeindevertretung hatte jahrzehntelang dafür geworben, dass der von den Schiffern und Fischern genutzte Lieth-Graben zu einem „richtigen“ Hafen ausgebaut wird. Für den Bau stellte die Gemeinde Schulau dem Staat unentgeltlich Gelände entlang des Laufs des Lieth-Grabens zur Verfügung und verpflichtete sich darüber hinaus, anteilig dem Land Preußen ¼ der Herstellungskosten zu zahlen. Außerdem musste sich die Gemeinde bereit erklären, ¼ von den jährlichen Unterhaltungskosten zu übernehmen. Dagegen wurden die Einnahmen aus den Hafengebühren gegengerechnet. Diese nahmen für das Wasser- und Schiffahrtsamt Glückstadt die Beamten der Zuckersteuerstelle Wedel ein.

Der Verkehr war im Jahr 1910 mit 14 in Schulau beheimateten Schiffen in der Tat nicht besonders groß und ging vor dem Ersten Weltkrieg noch weiter zurück. Während und nach dem Kriege wurde Frachtschiffahrt wieder lohnend und auch die Fischerei florierte. Wenige Jahre später kamen die Finkenwärder Seefischer dazu, aber dennoch zählte die Flotte um 1923 in Schulau nur 1 Frachtschiff, 8 Seefischereifahrzeuge und 28 Elbfischereifahrzeuge. Daher setzte das Wasserbauamt Glückstadt zunächst auch keinen eigenen Hafenmeister ein. Die Lösch- und Ladeverhältnisse am Hafen waren, so schreibt Bürgermeister Eggers, vielfach zu bemängeln. Dieser Hafen war für die Wasserstraßenverwaltung nicht rentabel, daher wurde der Stadt Wedel bereits 1921 das Angebot unterbreitet, den Schulauer Hafen in eigene Regie zu übernehmen. Die Stadt Wedel lehnte ab. Im Laufe der 1930er Jahren veränderten sich die Zustände nicht sehr, aber die Mängelliste wurde länger. So wird in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1934 festgestellt, dass durch den Sog die Schiffe nicht ruhig liegen könnten und somit Beschädigungen ausgesetzt waren. Der Tidenhub verhinderte zeitweise das Löschen und Laden. Dies mag einer der Gründe sein, dass der Hafen nie zu einem behördlich anerkannter Lösch- und Ladehafen wurde und auch keinen Gleisanschluss erhielt.

Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg erhöhte sich der Schiffsbetrieb im Schulauer Hafen kurzfristig. Die Anzahl der kleinen Frachtschiffe, die hier z.B. unglaubliche Mengen an Hamburger Trümmerschutt anlandeten, damit der Wohnungsbau in Wedel voranschreiten konnte, wuchs. Aber die alten Probleme waren auch die neuen Herausforderungen. Die Landesregierung hatte dringende Instandsetzungsarbeiten kriegsbedingt verschleppt. In einem Zeitungsbericht von 1948 heißt es, die Brücken wären marode, die Duckdalben defekt, die Stege löchrig, zudem sei der Hafen seit mindestens zehn Jahren nicht mehr ausgebaggert worden. Auch daher erfolgte auf das erneute Angebot der schleswig-holsteinischen Landesregierung, ob nicht die Stadt Wedel den Hafen endlich in Eigenregie übernehmen möchte, wieder eine Absage.

Bereits wenige Jahre später ging es mit dem Schiffsverkehr im Hafen bergab. Bereits Anfang der 1950er Jahre musste der Hafen jedes zweite Jahr ausgebaggert werden, damit er nicht verlandete. Die Anzahl der dort liegenden Fischereifahrzeuge war zwar noch recht hoch, aber die Fischerei konnte ihre Fracht nicht im Schulauer Hafen anlanden, sondern mussten in Altona, Brunsbüttel oder Cuxhaven löschen. Im April 1951 waren es 39 Küstenschiffe und 18 Fischkutter, die den Hafen ansteuerten. Insbesondere der Umschlag im Binnenverkehr entwickelte sich rückläufig. Einzig der Sportboot-Betrieb mit rund 100 beheimatet Segeljachten in den Sommermonaten hatte Aufwind. 1952 lagen bis zu sechs Segelvereine im Schulauer Hafen. Neben den Mitgliedern des Segelverein Wedel-Schulau, hatten die des Blankeneser Segelclub, des Segelverein Alster, früher Atlantik, des Jachtklub Niederelbe, des Segelverein Windeswende und des Segelverein Glückstadt ihre Boote in Wedel liegen. Diese Zahl ging nach der Fertigstellung des Hamburger Jachthafens zurück.

Bei der Sturmflut 1962 erlitt auch der Schulauer Hafen Blessuren. So war die Kaianlage abgesackt und von der Mole ein Teil weggerissen. Die bisherige hölzerne Mole wurde durch einen Schüttdamm ersetzt und ein Jahr später ließ das Wasser- und Schiffahrtsamt Glückstadt die Kaianlage ein wenig vergrößern. Den vierten Teil der Unterhaltungskosten – 1963 waren es 100.000 DM - holte sich das WSA von der vertraglich noch immer verpflichteten Stadt Wedel zurück.

Ab etwa Anfang der 1970er Jahre wurde der Hafen für die Berufsschifffahrt nicht mehr nutzbar, da die Wassertiefe nicht mehr ausreichte. Nunmehr gab es keine wirtschaftlichen Gründe, die für den Hafen sprachen. Darüber hinaus hatte die Stadt Wedel auf die Pläne des WSA überhaupt keinen Einfluss. So gab es Ende der 1960er Jahre Ansätze, in Schulau eine Anlegebrücke für Öltanker zu bauen. Eine Planung, die glücklicherweise im Sande verliefen. Aber auch der lautstarken Kies-Umschlagplatz, der mehrfach erweitert wurde, lag nicht im Interesse der Stadt Wedel. Zunächst einmal aber schaffte das Land Schleswig-Holstein Fakten, indem sie in den Jahren 1974 - 1978 die Hochwasser-Schutzanlage, die an den Landesschutzdeich anschließt, erbaut. Der Hafen verlor seinen Charme. Die Sturmflutkette im Herbst des Jahres 1973, sowie die schwere Sturmflut 1976 brachte weitere Schäden. Das Lokal Zur Fähre von Otto Rimkus, die Strandbadgaststätte und die Schraubenfabrik Becker wurden zerstört und nicht wieder errichtet. Die Kiesverladung von Heidorn wurde 1979 stillgelegt und der Ponton des Zollkreuzers in den Tonnenhafen verlegt.

Nun waren ausschließlich Sportboote im Hafen. Aber auch für diese wurde der Hafen zu flach. Nun mehrten sich auch in der Ratsversammlung Wedels Stimmen, denen die Bedingungen aus dem Hafen-Vertrag des Jahres 1899 ein Dorn im Auge war. Noch 1976, 1981 und 1982 hatte sie die Übernahme des Hafens abgelehnt, da die Folgekosten nach Prüfung durch mehrere Gutachter unübersehbar hoch waren. 1984 drohte das Land Schleswig-Holstein mit der Schließung des Hafens, winkte aber zeitgleich mit einer hohen Sanierungsentschädigung. Wedels Skipper wurden unruhig. Um den Sportbootbetrieb in Wedel nicht zu gefährden, willigte die Ratsversammlung letztlich in die Übernahme ein. Nun sollte mit dem Land endlich eine Lösung zur Beendigung der Situation verhandelt werden. Ein jahrelanges Tauziehen zwischen der Stadt Wedel und dem Land Schleswig-Holstein um die Vertragsverhandlungen folgte.

Zum Juli 1985 kommt es zur Übernahme des Schulauer Hafen durch die Stadt Wedel. Damit die Kröte geschluckt wird, greift das Land tief in das Säckel. Für die zu diesem Zeitpunkt wieder fällige Hafensanierung in Höhe von rund 2 Millionen DM gab das Land einen Zuschuss in Höhe von 1,01 Millionen. Ein weiterer Teil wurde vom Kreis Pinneberg und vom Segel-Verein Wedel-Schulau erwartet. Mit dem SVWS handelte die Stadt Wedel zeitgleich einen Pachtvertrag aus. Der Verein wollte den Hafen zu einem Sportboothafen ausbauen, in dem auch Museumsschiffe liegen könnten. Die Stadt hoffte nun darauf, dass sie nun nicht mehr die Verantwortung und die Kosten für den Hafen habe. Dieses Wunschdenken aber war eine eklatante Fehleinschätzung….

Sturmfluten in Wedel

Im Laufe der Jahrzehnte haben dem Schulauer Hafen zahleiche Sturmfluten zugesetzt. Die höchsten Wasserstände trafen den Ort an folgenden Tagen:

- 18. Oktober 1936 mit NN + 4,70 m

- 19. Oktober 1941 mit NN + 4,20 m

- 22. Dezember 1954 mit NN + 4,35 m

- 16./17. Februar 1962 mit NN + 5,70 m

- 24.März 1967 mit NN + 4,97 m

- Sturmflutkette 13., 16., 19./20. November; 6. und 14. Dezember 1973 mit Höhen bis zu NN + 5,35 m

- 3./4. Januar 1976 mit NN + 6,30 m

- 24. November 1981 mit NN + 5,81 m

- Sturmflutserie 26. Januar, 26. - 28. Februar 1990 mit Höhen bis zu NN + 5,75 m

- 23. Januar 1993 mit NN + 5,76 m

- 28. Januar 1994 mit NN + 6,02 m

- 10. Januar 1995 mit NN + 6,02 m

- 06.Februar 1999 mit NN + 5,95 m

- 5./6. Dezember 2013 mit NN + 6,09 m

Abbildungen und mehr Infos zu den Sturmfluten 1936, 1954, 1962 und 1976 gibt es hier.

Rund um den Schulauer Hafen

Westlich des Schulauer Hafens errichtete der Bootsbauer Johannes Hinrich Claasen (1864 – 1933) 1908 ein sehr großes Gebäude – eine Art Hangar - für seine Schiffswerft. Der Schiffsbauingenieur Johannes Claasen, ausgebildet in Flensburg und später als Betriebsleiter sowohl bei den Howaldts-Werken in Kiel, als auch bei D.W. Krämer in Elmshorn tätig, hatte sich übernommen. Die Werft kam 1912 in Zahlungsschwierigkeiten. Daher erwarb die Stadt Wedel die Gebäude und die Maschinen der Firma und verkaufte sie. Grund und Boden, sowie das 1911 durch Claasen errichtete Strandbad verblieben bei der Stadt. Die noch stehenden Gebäude wurden verschiedenen Unternehmen überlassen, die aber allesamt den Betrieb einstellten. In der ehemaligen Glühofenanlage wurde eine Wohnung eingerichtet und durch den Schiffsbauer W. Bauer genutzt. Das Gerätehaus wurde erst 1956 durch die Stadt abgebrochen.

Claasen arbeitete zuletzt für das Wasserbauamt Glückstadt als Wärter der Bedürfnisanstalt am Schulauer Hafen. Darüber hinaus hatte er sich dort einen Bootsverleih aufgebaut. Im Sommer 1933 stürzte der gesundheitlich bereits angeschlagene 69-jährige Claasen von einem Bootssteg ins Hafenbecken und erholte sich davon nicht mehr. Seine Aufgaben übernahm sein jüngster Sohn Hans. Sein ältester Sohn hingegen, der Bootsbaumeister Knud Claasen (1892 – 1947), hatte bereits 1921 ein Jacht- und Bootsbaubetrieb am Schulauer Hafen gegründet und 1935 erweitert. Hier wurden zumeist die hiesigen Fischereifahrzeuge repariert, aber auch Seekreuzer für betuchte Hamburger auf Kiel gelegt. Nach dem Tode von Knud Claasen übernahm dessen Sohn Walter Claasen (1920 – 1950) die Werft. Dieser verstarb jung, daher konnte der bislang in Flensburg lebende Bootsbauer Hans-Christian Wrede ab mind. 1953 die Werftgebäude am Hafen übernehmen. Wrede wollte die bestehenden Bauten erweitern, hatte aber zunächst die Auflage zu erfüllen, den „bestehenden hässlichen Gebäudebestand“, die zudem der Planung einer Straßenerweiterung der Schulauer Straße entgegenstanden, erst einmal zu entfernen. Dies erfolgte aber offensichtlich nicht, denn diese Bauten überstanden so manches Hochwasser, auch die schweren Sturmflut 1976. Diese Klippen wurden durch Wrede umschifft. Dann aber bahnte sich zum Anfang der 1990er Jahre ein Konflikt mit dem Pächter des Schulauer Hafen, dem SVWS an. Es ging um Differenzen zur Nutzung der Slipanlage, bzw. der Aufstellung eines Kranes am Hafen zwischen den Werftinhabern Peter und Kay Wrede und dem SVWS, der durch den Vorsitzenden Günther Piesch vertreten wurde. Jahrelang schwelte diese Gegnerschaft, beschäftigte diverse Anwälte, sowie städtische Mitarbeiter und füllte Akte um Akte. Erst nachdem im April 1997 das Landgericht Itzehoe die Klage des Unternehmens gegen den SVWS abgewiesen hat, konnten sich die Beteiligten unter städtischer Moderation auf eine vertragliche Lösung im langen „Wedeler Seekrieg“ einigen. Wenige Jahre später zog sich die Firma Wrede an ihren Standort am Yachthafen zurück. Das Gelände wurde verkauft und mit Wohn- und Geschäftsgebäuden bebaut.

Anfang der 1920er Jahre erbaute Theodor Johannsen für die Firma Nordische Fisch-Konserven-Fabrik, Fisch-Räucherei u. Braterei, auf dem Hafen-Areal einen Fischereischuppen. Johannsen, ein sehr umtriebiger Geschäftsmann, scheint den Schuppen nicht lange für diese Zwecke genutzt zu haben. Bereits 1923 wird für die, ebenso von Johannsen betriebene Firma Elbe-Mühlenwerke eine Genehmigung erteilt, von dem Hafengelände eine Saugluft-Förderanlage zu einem Silo an der Hafenstraße zu bauen.

In den ehemaligen Fischereischuppen zog 1924 die Maschinenfabrik Gebrüder Becker ein. Diese war 1902 durch Carl Becker in Hamburg gegründet worden und produzierte für die Motorschifffahrt Propeller und Wellenanlagen. Die Gebäude der Firma zeigten wohl keinen besonders schönen Anblick. So drängten sowohl der Landrat, als auch die Stadt Wedel 1940 mehrfach den Geschäftsinhaber, das verunstaltende Bauwerk zu entfernen. Auch im Inneren war die Werkhalle unzureichend. Nach einer Besichtigung durch die Deutsche Arbeitsfront im Juni 1941 bemängelte diese, dass es für die 23 Beschäftigten nur einen Aufenthaltsraum gab, der an einer Seite eine Höhe von 1,60 m hatte, zudem wären die Waschgelegenheiten als primitiv zu bezeichnen. Alles zetern half nicht, der Betriebsinhaber setzte lieber Pflanzen, um das Gebäude zu verdecken und schlug das Angebot aus, den Betrieb an andere Stelle zu setzten. Im Gegenteil, 1940 wurde ein weiterer Lagerschuppen am Gebäude angebaut. Nach dem Kriege 1948 sollte ein Werkstattschuppen errichtet werden, aber die Genehmigung wurde zurückgestellt, da die weiteren Planungen für den Hafen noch nicht abgeschlossen waren. Bei der Sturmflut im Februar 1962 wurde das Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Firma benötigte Zuschüsse, um die Schäden einigermaßen beseitigen zu können. Nach der Sturmflut im November 1973 stellte die Bauaufsicht erneut schwere Schäden am Gebäude fest, sodass die Werkstatt notdürftig gesichert werden musste. In den darauffolgenden Jahren wurde der Firma ordnungsbehördlich untersagt, dass sich Personen bei Hochwasser im Gebäude aufhalten, da die Gefahr für Leib und Leben zu groß war. Den finalen Endstoß erhielt das Gebäude in der Sturmflut im Januar 1976. Wegen dringender Einsturzgefahr wurde es im September 1976 niedergerissen. Die Firma produzierte zunächst in der Industriestraße 39 und anschließend in der Werkstraße 8 bis zum Jahr 2014.

Direkt neben der Fischhalle hatte der Kohlenhändler Christoffer Woltmann eine Fläche gepachtet, auf der er ein Kohlenlager anlegte. Zudem überließ er der Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft einen Platz an dem diese einen Schuppens für drei Tanks mit einem Fassungsvermögen von 13.200 Litern zur Lagerung von Gasöl errichtete. Für die Betankung der Schiffe führte ab 1927 von den Tanks eine unterirdische Rohrleitung an die Kante des Hafens. Die Anlage wurde 1929 erweitert. 1956 übernahm die Kohlen- und Mineralölhandlung Wolfgang Bliefernich die dortige Bunkerstation der Esso AG.

Im Sommer 1959 unterrichtete das Wasser- und Schiffahrtsamt Glückstadt die Stadt Wedel, dass geplant wird, im Hafen einen Kiesumschlag der Firma Herbert Heidorn aus Hamburg-Bahrenfeld einzurichten. Insgesamt stößt dies auf wenig Gegenliebe in den politischen Gremien, denn man sorgten sich um den Tourismusstandort Wedel und hatte Bedenken, dass nun der Hafen zu einem Industriehafen wird. Andere hatten Bedenken wegen der Erschütterungen, die ein Arbeiten im Gebäude der Firma Telefunken in der Hafenstraße stören könnte. Alle Widerstände helfen nicht, der Kiesumschlag wird errichtet und zudem in den 1960er Jahren noch erweitert. Für diese Erweiterung wird das 1930 erbaute kleine Hafenmeisterhaus abgebrochen und durch ein neues Hafenmeisterhaus ersetzt. Auch dies war nicht im Interesse der Stadt, zumal der Firmensitz von Heidorn in Hamburg lag und die Stadt daher noch nicht einmal Steuereinnahmen erwarten konnte. Bis zur Stilllegung des Betriebs im Jahr 1979 gab es zudem zahlreichen Beschwerden der Anlieger wegen der anhaltenden Lärmbelästigung durch die kreischende „Laufkatze“ im Be- und Entladezeitraum von 7 bis 20 Uhr.

In den ersten Jahren des Hafens wurden die Hafengebühren über den Zoll einkassiert. Zollassistent W. Hietsch war bis mindestens September 1937 für diese Dienste zuständig, andere Namen sind erst aus späterer Zeit bekannt. Zunächst gab es eine kleine hölzerne Bude für die Arbeiten. Diese Bude wurde 1930 durch einen massiven Klinkerbau in der Nähe des Hafen-Kopfes ersetzt. Als 1965 der Kiesumschlag von Heidorn erweitert werden sollte, wurde das Gebäude abgebrochen. Stattdessen wurde 1967 ein Hafenmeisterhaus-Anbau an die bestehende Gaststätte von Otto Rimkus erstellt. In dem Gebäude integriert waren von außen zugängliche öffentliche WCs. Diese öffentliche Bedürfnisanstalt war es denn auch, die 1982 nach dem Abbruch der Gaststätte stehenblieb und erst im Laufe der Umbaumaßnahmen des Schulauer Hafen gemeinsam mit dem Hafenmeisterhaus abgebrochen wurde.

Die Schankwirtschaft von Otto Rimkus wurde 1957 als Pavillon erbaut und wenige Jahre später um eine Terrasse erweitert. Gleich von Anbeginn an wurden in dem Gebäude eine öffentliche Bedürfnisanstalt und einen Warteraum für die Lühe-Schulau-Fähre integriert. Der Schankwirt hatte wohl einen besonders eigenen Humor. So konterte er 1966 auf die Beschwerde eines Gastes, dass in seinem Grog-Glas acht tote Fliegen schwimmen würden, der Gast hätte diese dort selber hineingebracht. Und krönte diese Aussage mit den Worten „bei Adolf hätte man solche wie euch zum Arbeitsdienst geschickt…“ Die daraufhin eingeleitete Prüfung der hygienischen Verhältnisse verlief ohne Beanstandung und an die Aussage konnte sich der Schankwirt nicht erinnern. Zehn Jahr später leistete sich der Gastwirt einen Vorfall, der dem Lokaljournalisten ein Artikel wert war und den der Gewerbeaufsichtsbeamte mit der handschriftlichen Notiz „mein Gott, Otto!“ zur Akte nahm. Am Abend der Sturmflut des 3. Januar 1976 mussten Ordnungskräfte den Gastwirt und fünf seiner Gäste sternhagelvoll aus der überfluteten Gastwirtschaft bergen. Der Wirt hatte in Kenntnis darüber, dass es zur Sturmflut kommt, die Gäste um Hilfe, die Vorräte an Alkohol auszutrinken, bevor diese ein Opfer der Flut würden. Bei der Sturmflut 1976 wurde das Gebäude stark beschädigt, wurde aber wieder aufgebaut. Auch eine Überflutung am Neujahrstag 1981 überstand die Gaststätte noch. Der 66-jährige Gastwirt verstarb im März 1982, im gleichen Jahr wurde der Bau abgebrochen.

Damit der Landesherr zu Geld kommt, sorgt seit Jahrhunderten der Zoll. In Wedel trieben Zöllner im 17. Jahrhundert im Zollhaus in der Austraße die Steuern aus dem Verkauf auf dem Ochsenmarkt ein. Dänische Zöllner, die im 19. Jahrhundert den Grenzverkehr zu Preußen beobachteten und die Schmuggler jagten, wohnten mit ihrer Familie auf Fährmannssand. Und Zoll-Wachtschiffe auf der Elbe gab es seit altersher, schließlich galt es, den Elbzoll einzunehmen. Im 19. Jahrhundert wurde für den Wasserzolldienst Zoll-Wachtschiffe, sogenannte Barkassen und ab 1881 Zollkreuzer erbaut. Von diesen 6 schnittigen Fahrzeugen, die in der Unterelbe zwischen Altona bis Cuxhaven ihren Dienst versahen, waren zeitweise die OTTER und die FORELLE im Schulauer Hafen stationiert. Das Streifenboot OTTER I wurde 1928/1930 durch einen Neubau, die OTTER II ersetzt. Bis zum Juni 1952 lag das Zollboot GLUCKE im Hafen und wurde dann gegen ein anderes Schiff ausgetauscht. Im April 1955 wurde der ein Jahr zuvor erbaute Zoll-Kreuzer SÜLLBERG in den Schulauer Hafen gelegt. Dafür lag an der Westmole des Schulauer Hafen der Zoll-Ponton. Ab 1979 ist der Schulauer Hafen nicht mehr für die Berufsschifffahrt nutzbar und daher zog die SÜLLBERG einen Hafen weiter und fand Unterschlupf im Tonnenhafen. 1984 geht die SÜLLBERG in den Zollbezirk Emden und wird durch das Zollboot ELBING ersetzt. Im April 1987 wurde das Zollboot SCHULAU in Dienst gestellt, das noch im Jahr 2023 in Einsatz ist.

Bedeichung der Wedeler Elbmarsch

Jahrhundertelang brauchten Wedel, Schulau und Spitzerdorf keine Deiche zum Schutz vor der Elbeflut. Denn anders als beispielsweise Hetlingen liegen die Orte oberhalb der Kante des Geestrückens, der nur durch die Wedeler Aue unterbrochen wird. Die Landwirte, die zahlreiche Felder bis zur Elbe ihr Eigentum nannten, wirtschafteten sehr erfolgreich mit der Überflutung der großen Wiesen. Sie nutzten die Wiesen für die Gräsung ihres Viehs, zudem betrieben sie einen lukrativen Handel mit Heu.

Daher erweckte bei den Bewohnern der Orte erst recht spät der Wunsch, einen sogenannten Sommerdeich zu errichten. Sie gründeten daher 1899 zwei Genossenschaften. Einmal den Deichverband für die Schulauer Außendeichsländereien zu Schulau und den Deichverband für die Wedeler Außendeichsländereien zu Wedel zwecks Herstellung eines Schutzdeichens in der Gemarkung Wedel und Regelung der Ent- und Bewässerung. Der königliche Meliorations-Baubeamte Timmermann entwarf 1900 die Pläne dazu, die Umsetzung erfolgte 1902 bis 1904. Hier wurde nicht nur der Sommerdeich erbaut, sondern auch ein Deichsiel am Brooksdamm, welches zugleich als Brücke über den Stock diente, errichtet.

Die Deiche aber hielten den Stürmen und Hochwassern der folgenden Jahre, insbesondere dem Sturm im Februar 1905 nicht ausreichend stand. Hier verwandelte sich der Außendeichbereich in ein Eismeer, das die dort angepflanzten Obstbäume ziemlich schädigte. Daher wurde der Deich in den folgenden Jahren verstärkt. Die Kosten hierfür finanzierten die Genossenschaftsmitglieder, die aber Zuschüsse erhielten.

Bei den Sturmfluten 1936 und 1941 scheinen die Deiche keinen größeren Schaden genommen zu haben, aber die Bodenarbeiten, der AG Wenzel im Rahmen des projektierten U-Bootbauprojektes schädigten den Hochwasserschutz. So konnte es 1953 zu einem Dammbruch am ehemaligen Marinegelände kommen, die Felder und Schrebergärten überfluteten.

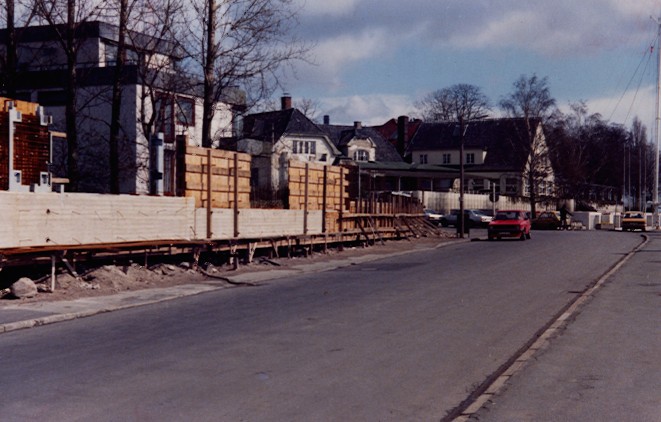

Bei der schweren Sturmflut im Februar 1962 wurden neben zahlreichen Wohngebäuden und Ländereien auch die Deiche und ein Siel beschädigt. Aus der Bevölkerung – vorgetragen insbesondere durch Anlieger an Schulauer Straße und Gorch-Fock-Straße – kam der Wunsch nach einer verbesserten Eindeichung. Bürgermeister Heinrich Gau schränkte ein. Seiner Ansicht nach muss grundsätzlich geklärt werden, ob öffentliche Mittel erheblichen Umfangs dafür eingesetzt werden sollen, private Sachwerte gegen eher seltene Wasserkatastrophen zu schützen. Denn die Wedeler Verhältnisse seien nicht mit anderen Gebieten zu vergleichen, wo Deiche Leib und Leben schützen zu haben, zumal sich Wedeler Anwohner seit Jahrhunderten selber schützen können. Dieser Apell fand kein Gehör. Im Gegenteil, es wurde das Marschenbauamt Itzehoe gebeten, die Baukosten für einen Deich zu ermitteln. Diese lagen im Oktober 1962 bei mindestens rd. 2,5 Mill. DM. Die eigenen Planungen Wedels wurden überrollt, nachdem der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Jahr 1964 den „Generalplan für die Deichverstärkung, Deichverkürzung und den Küstenschutz in Schleswig-Holstein“ aufstellte. Nach diesen Planungen sollte es einen Deich von Scholenfleth ausgehend bis zum Gelände des Yachthafens unter Einschluss der ganzen Strecke der Wedeler Binnenelbe und Fährmannssand geben. Aber diese Planung wurde zunächst eingeschrumpft, sodass die Eindeichung Wedels nicht mehr im Raum stand. Das Marschenbauamt Itzehoe, die Stadtvertretung, aber auch der Landrat waren empört. Und suchten das Gespräch mit Landtagsabgeordneten und Ministern. Diese fruchteten zwar, Wedel war wieder in den Planungen, aber dennoch zog sich die geplante Maßnahme Deichbau für die Wedeler Stadtvertreter lange hin. Insbesondere dem Kreistagsabgeordnete Johannes Fahrenkrug und einem weiteren CDU-Mitglied, Helmut Krüger ging es nicht schnell genug. Diese wollten nicht 20 Jahre warten, bis der Deich kommt. Ihr Vorschlag war die Verrohrung der Wedeler Aue zwischen Schulauer Straße und Wassermühle und eine Straßenerhöhung der Schulauer Straße, sodass diese zwischen der Strecke vom Altersheim an der Austraße bis zur Einmündung der Höbüschentwiete in der Schulauer Straße als Deich dienen könne. Deren Ansicht nach wären es Mehrkosten in Höhe von etwa 60.000 DM, die Wedel aus eigenen Geldern zahlen könne. Der Deichfachmann vom Marschenbauamt Itzehoe riet von dieser Insellösung deutlich ab. Das Marschenbauamt versicherte, dass eine große Deichlösung, die auch Wedeler Gebiete einschließt, bereits über den Generalplan in der Planfeststellungsphase ist und keine 20 Jahre mehr bräuchte. Nach dortigen Berechnungen würde ein Rohr anstelle der Wedeler Aue für den geplanten Abschnitt mindestens 500.000 DM kosten. Zudem muss eine Straße, die eine Deichfunktion hat, entsprechend befestigt und angelegt werden und würde weitere nicht unerhebliche Kosten verursachen, die allein von der Stadt Wedel zu tragen wären.

1965, 1966 und 1967 kam es erneut zu hohen Hochwassern, die glücklicherweise aber nicht die Höhe von 1962 erreichte. Und sowohl die Stadt Hamburg, als auch das Land Niedersachsen begannen mit umfangreichen Eindeichungsmaßnahmen, die Auslöser für ein höheres Hochwasser im uneingedeichten Wedel sein könnten. Und die Bewohner von Mühlenstraße, Schulstraße und Gorch-Fock-Straße bekamen Angst. Den Bürgermeister Dr. Claus Winkler erreichten anonyme Schreiben, in denen er angegriffen wird, dass er zu wenig für den Schutz gegen das Hochwasser unternähme, die Presse übt Druck aus und die Politik verfasste Resolutionen. Und immer wieder wird die kleine Deichbaulösung in die Öffentlichkeit gebracht. 1967 – noch immer hielt das Land an der großen Deichbaumaßnahme fest, könne aber mit dem Deichbau in Wedel nicht vor Beendigung der Vordeichung von Krückau und Pinnau beginnen - gab es einen erneuten Vorstoß der Stadt Wedel zur kleinen Deichbaulösung. Das Bauamt, von dieser Lösung nicht begeistert, entwickelte Pläne mit einem Kostenvorschlag in Höhe von 390.000 DM, verfolgte das Projekt aber nicht. Erst die Sturmflutkette im November 1973 brachte das Thema erneut in den Fokus. Erneut mobilisierte sich die Bevölkerung und die Politik spielte an allen Hebeln. Nun konnten die fünf Jahre bis zur geplanten Fertigstellung des Landesdeiches nicht abgewartet werden. Der Kostenvoranschlag für den provisorischen Hochwasserschutz belief sich mittlerweile auf 1.350.000 DM und versprach einen Deich in Höhe von 5,50 m über NN. Und da es sowieso vorgesehen war, die Schulauer Straße auszubauen, sollte die kleine Deichbaulösung mit Zuschüssen von Land und Bund mit Gesamtkosten von 3.937,50 DM gleich mit verwirklicht werden.

Gegen die Sturmflut, die am 3. Januar 1976 mit einer Höhe von 6,30 m über NN über Wedel kam, konnte der noch im Bau befindliche provisorische Hochwasserschutz nichts ausrichten. Es entstanden nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch an der Schulauer Straße erhebliche Schäden. In diesem Jahr waren die Großbagger zur Erstellung des Landesschutzdeiches übrigens bereits an der Arbeit, denn der Spatenstich erfolgte am 08.04.1975 bei Fährmanssand. Doch auch nach der Fertigstellung der Hochwasserschutzanlage im Mai 1980 waren die Arbeiten für Wedel nicht beendet. Denn parallel wurde ab 1979 die städtische Hochwasserschutzanlage zum Schutz von Hafen und Fährhaus erbaut, die 1981 fertig war. Ungelöst ist aber weiterhin die Kardinalfrage, die Bürgermeister Heinrich Gau 1962 stellte: sollen tatsächlich öffentliche Mittel erheblichen Umfangs dafür eingesetzt werden, private Sachwerte gegen Wasserkatastrophen zu schützen?

Unweit des Geestrückens in der Marsch gab es auf Wedeler Gebiet natürliche Erhebungen. Diese liegen auf einer Dünenkette und ragen etwa zwei Meter über das Marschniveau hinaus. Auf einer Erhebung liegt der Scharenberg. Dieser gehörte zum Besitz der Hatzburg. Hier wurde von einer Jagdkate aus lange Jahre der Vogelfang, insbesondere die Entenjagd betrieben. Ab etwa 1790 wurde dort ein Gehöft errichtet und Landwirtschaft betrieben. 1956 wurde der Betrieb aufgegeben und das Gelände an die Hamburger Wasserwerke verkauft. Danach verfielen die Gebäude und wurden nach der Sturmflut 1962 abgebrochen. Heute ist nur noch ein kleiner Hügel erkennbar. Das ist bei dem östlich danebenliegenden Hügel anders aus. Auf Winterroos wurde 1902 ein Hof errichtet, der noch heute dort zu finden ist. Mehr zum Vogelfängerhof im Jahrbuch für den Kreis Pinneberg 1988.

Südwestlich von Scharenberg und Winterroos liegt die Hetlinger Binnenelbe. Sie trennte die Dünenkette der Sände, die sich im Laufe der Jahrzehnte entlang der Kante der Elbe gebildet haben. Hier entwickelte sich im 17. Jahrhundert der Wedeler Sand, der auch Krautsand genannt wurde, zu einem großen Areal. An diesem hatte der Besitzer des benachbarten Gutes Haselau – Detlev von Ahlefeld – großes Interesse. Ihm verdanken wir mit dem „Anwuchs-Streit“ die Karten und Pläne des Gebietes, das seit etwa 1790 Fährmannssand genannt wurde. Der Sand war im Besitz des Königs und konnte seit etwa dieser Zeit auch als „landfest“ bezeichnet werden. Das Areal konnte nun zunächst mit einer Art Sommer-Schutzhütte für den Hirten und nach Erweiterungen zu einer Wurt ab etwa 1810 auch mit einem Hof bebaut und dann verpachtet werden. Die Pächter erweiterte das Haus ab 1846 um eine Wohnung für dänische Zollbeamte. Diese sollten den zollrechtlichen Verkehr mit dem gegenüberliegenden Königreich Hannover bzw. mit Preußen überwachen. Seit 1870 ist das Gehöft Fährmannssand im Eigentum der Familie Körner, die es bereits zuvor gepachtet hatte. Sie bauten den Hof deutlich aus und beantragten 1906 eine Gaststättenkonzession. Noch heute wird hier Landwirtschaft, Schafzucht und Gaststätte betrieben. Auch wenn der Name es vermuten lässt: Einen Fährmann hat es dort nie gegeben. Es war vielmehr Gelände, dass dem Inhaber des Fährrechtes für die eigene Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt wurde. Mehr Infos zum Fährmannssand gibt es in den Beiträgen zu Wedeler Stadtgeschichte Band 3.

Die Stocksbrücke

Der feste Übergang über die Aue ist noch recht jung an Jahren. Auf der Flurkarte von 1790 ist an dieser Stelle nur eine Zuwegung vom Marktplatz zum Wedeler Hafen eingezeichnet. Benannt ist diese Stelle nach dem dort liegenden Flurstück „Stock“. Dieser Weideplatz wurde bereits 1603 den Einwohnern Wedels zur gemeinsamen Benutzung durch den Schauenburger Grafen überlassen. Der Grund für diese Überlassung ist sicherlich im Ochsenhandel zu finden. Die Tiere, die zu Gruppen, den sogenannten Koppeln nach Wedel auf den Markt gebracht wurden, wurden vor dem Übergang über die Elbe zunächst dort zwischengelagert. Die erste Brücke Richtung Schulau wurde am Stock erst 1864 errichtet. Diese wurde mehrfach erneuert. Die letzte Erneuerung fand 1974 statt.

Hamburger Yachthafen

Im Juni 1960 begann die Stadt Hamburg auf dem Gelände zwischen der Einmündung der Wedeler Aue und dem Tonnenhafen mit den Bauarbeiten zu einem neuen Domizil für Segelschiffe.

Im April 1961 wurde der Hamburger Yachthafen in Wedel eröffnet. Hier konnte endlich zum Abschluss gebracht werden, was die Verantwortlichen des Hamburger-Segelclub bereits 35 Jahre zuvor auf den Weg brachten. Schon damals war für sie absehbar, dass das bisher genutzte Hafengelände am Waltershof eines Tages nicht mehr für die Freizeitkapitäne des Clubs zur Verfügung stehen würde. In Voraussicht nahmen die Vereinsvorsitzenden schon im Juni 1926 den ersten Kontakt mit dem Bürgermeister der Stadt Wedel, Friedrich Eggers auf. Zehn Jahre später nahm das Projekt an Fahrt zu und die ersten konkreten Pläne des „Gausegelwartes im Deutschen Seglerverband Nordmark“ wurden im Sommer 1939 dem Bürgermeister Dr. Harald Ladwig eingereicht. Diese Pläne, während des Krieges auf Eis gelegt, wurden 1954 wieder aus den Schubladen gezogen und gelangten nun 1961 Umsetzung. Nun befindet sich auf dem Wedeler Stadtgebiet der größte tidenunabhängige Segelhafen der Unterelbe mit über 2000 Liegeplätzen.

Eismassen auf der Elbe

Manchmal beschert der schmelzende Schnee der Elbe ein Winterhochwasser. Dies birgt eine große Gefahr für die Deiche, die von den Eisschollen beschädigt werden können, oder es kann sich sogar der ganze Fluss aufstauen.

In der Elbe in Höhe Blankenese hat es solch verheerendes Aufstauen der Eisschollen im Winter 1854 gegeben. Hier waren noch Ende März auf dem Blankeneser Sand die Eisschollen im engen Fahrwasser wie Felsen übereinander getürmt und während weiter stromaufwärts und abwärts die Eisdecke schon verschwunden waren, stand diese Eismauer fest. Die Schifffahrt wartete in Hamburg und Cuxhaven sehnsüchtig auf eine freie Passage und deshalb wurde beschlossen, die Eismassen zu sprengen. Jede Menge Arbeiter unter der Führung des Ingenieurs Gulau versuchten sich am 30.3. 1854 vergeblich. Erst der zweite Versuch unter Major Burmester mit verstärkter Mannschaft an den beiden kommenden Tagen brachte den ersehnten Erfolg und die Eismasse stürzten unter Kanonendonner und dem Jubel von Zuschauern in sich zusammen und entschwand Richtung Nordsee.

Havarien auf der Elbe: Bedrohung des Süßwasserwatt

Im Juli 1981 bedrohte das ausgelaufene Öl des havarierten liberianische Tankers Afran Zenith das Süßwasserwatt der Elbe. Das Schiff war am Sonnabend, den 25.07.1981 in Höhe Neumühlen auf Grund gelaufen und Leck geschlagen.

Dem Frachter entwichen rund 300 Tonnen Rohöl, das als ein etwa 13 km langer Ölteppich auf der Elbe trieb und bis weit ins Land hinein seinen beißenden Gestank verströmte. Diverse Feuerwehren waren im Großeinsatz, um Ölsperren zu legen, Hubschrauber der Hamburger Polizei versuchten, die Schwäne in den Schulauer Hafen zu treiben, um diese in die Obhut des Hamburger Schwanenvaters zu geben. Die besonders stark betroffene Region lag zwischen dem Hamburger Jachthafen und Fährmannssand. Hier lag die Ölschicht am Ufer teilweise mehrere Zentimeter hoch und musste durch Feuerwehr und die Mitarbeiter des Amtes für Land- und Wasserwirtschaft gereinigt werden. Dennoch resümierten die Verantwortlichen, dass „die Region noch mit einem blauen Auge davon gekommen sei.“

Ein Ruderschaden war die Ursache, als am 24.03.1988 morgens 7.30 Uhr der Erzfrachter "Mosel Ore" aus Monrovia vor Wedel havariert. Der mit 96 000 Tonnen Erz aus Narvik beladene Frachter lief mit rund 14 Metern Tiefgang auf eine Untiefe bei Hanskalbsand.

In eiligst eingeleiteten Rettungsmaßnahmen versuchten insgesamt sieben Schlepper den festgefahrenen Frachter wieder in die Fahrrinne zu bewegen. Die Feuerwehren von Hamburg und Wedel standen bereit, um bei Bedarf Öl zu binden, sollte es auslaufen.

Aber zum Glück blieb der Frachter dicht. Aber bei Ebbe tauchten weitere Probleme auf, der Bug lag deutlich höher als das Heck. Bei der nächsten Flut, gegen 17.00 Uhr, starteten nun insgesamt elf Schlepper, unterstützt durch starken Wind aus Richtung Nordsee, den Versuch, den Frachter zu bewegen. Kurz vor der Dunkelheit, gegen 19.00 Uhr, kam das Schiff endlich wieder frei.

Schluss mit dem Bad in der Elbe

Noch bis 1958 gab es in jedem Jahr das bange Warten auf die Mitteilung des Gesundheitsamtes in Pinneberg, ob das Baden am Strandbad verboten wird oder ob die bakteriologische Untersuchung noch einmal eine Ausnahme zulässt.

Seit Jahren lagen die Werte der Krankheitserreger für Kinderlähmung und die der Kolibakterien schon an der obersten Grenze. Dennoch wurde erst, als Paratyphus und fiebrige Darmerkrankungen auftraten, der Badebetrieb am 13.08.1955 geschlossen. Wedel bildete hier das Schlusslicht der Elbstrände, nachdem das Baden schon überall verboten war. Einige Jahre später gab es wieder Zeiträume, in denen die bakteriologische Untersuchung grünes Licht für ein Bad im kühlen Nass gegeben hätte; dennoch wurde die offizielle Badestelle im Jahr 1962 abgeschafft. Heute hat das Gesundheitsamt, das immer noch regelmäßige Proben entnimmt, selten Bedenken wegen der auftretenden Bakterien. Allerdings ist von dem erfrischenden Bad in der Elbe auf Grund der Sogwirkung, die durch die fahrenden Schiffe auftritt, deutlich abzuraten und daher auch verboten. Insbesondere Kinder unterschätzen oft die Gefahr, die durch die schnell auflaufenden hohen Wellen entsteht, und sogar Erwachsene zum Sturz bringen kann.

Trügerische Badefreude für Nichtschwimmer

Auch früher schon war an schönen Tagen das Baden in der Elbe sehr beliebt. Mehrere Strände in Wedel und Schulau luden zur Entspannung ein.

Da aber die Kunst des Schwimmens noch nicht so weit verbreitet war, kam es mit schrecklicher Regelmäßigkeit zu Todesfällen an und in der Elbe. Allein in dem Jahr 1895 musste das Standesamt in Schulau 10 Tote beurkunden, die am oder im Wasser verstarben und im Standesamtsbezirk Schulau angetrieben oder aufgefischt wurden. Bei rund 1.500 Einwohnern, die zu der Zeit in Schulau lebten und einer Gesamtzahl von 45 Sterbefällen im Jahr 1895 ist das eine erschreckende Häufung. Dieses wurde wohl einfach so hingenommen, denn es ist schon erstaunlich, dass das erste polizeiliche Badeverbot an Stellen außerhalb des städtischen Strandbades erst 1913 durch den Bürgermeister Eggers ausgesprochen wurde. Im kostenpflichtigen Strandbad, 1909 an der Elbe errichtet, wachte zu den Saisonzeiten ein Bademeister über die Sicherheit der Gäste. Einen ersten Vorstoß, Schwimmunterricht in den Schulen Wedels anzubieten, wurde 1924 unternommen, doch sollten noch etliche Jahre vergehen, bis das Schulschwimmen zum regulären Unterricht gehörte. Auch am Elbstrand hat sich seitdem einiges getan. Seit 1936 sorgt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Wedel e.V. (DLRG), für die Sicherheit am Elbestrand.