Aktuell im Stadtarchiv

Die Schulauer Zichorienfabrik

Da hat der Firmeninhaber mit der Größe der Fabrik wohl ein wenig übertrieben! So groß waren die Fabrikationsräume der Schulauer Zichorienfabrik nie. Aber lesen Sie selbst.

Straßengeschichte[n] aus Wedel

Im historischen Advendskalender des Stadtarchivs 2023 wurde der interessierte Wedeler in die Geschichte[n] einzelner Straßen entführt. Nunmehr sind diese und weitere Straßengeschichte[n] hier zu finden.

Ans Licht gezogen: Fotoschätze aus dem Stadtarchiv Wedel

Wir starten mit Fotos des Verlegers und Buchdruckereibesitzers Conrad Abelbeck. Schauen Sie sich gern die schönen Abbildungen aus Wedel und Schulau an, die um 1900 gemacht wurden. Mehr zu Abelbeck gibts hier.

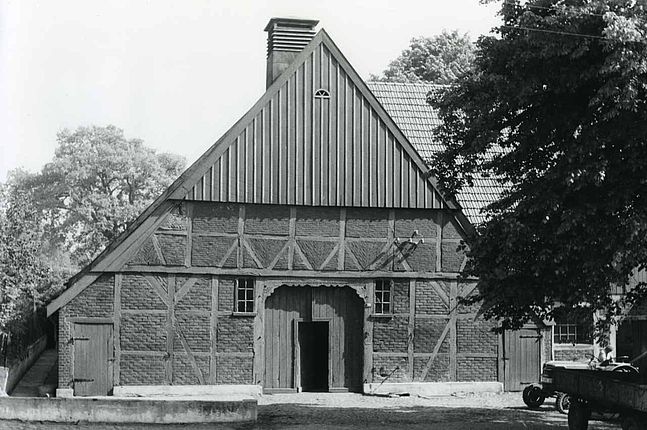

Der Hoophof

Für den Straßennamen wird sich oft der Flora oder Fauna bedient. Aber einige werden auch nach großen Höfen benannt, die dort in der Nähe standen. So beim Straßenname Beim Hoophof in Wedel. Dieser Hof ist seit dem 16. Jahrhundert zunächst im Grundbesitz der Familie von Helms. Zum Hof gehörten zahlreiche Ländereien am Hofplatz entlang der heutigen Bahnhofstraße, aber auch in Schulau. In der Mitte des 17. Jahrhunderts stirbt der Familienzweig aus. Danach geht der Besitz durch Heirat in die Familien Körner, Langeloh und Biesterfeld. Ab etwa 1748 ist er erneut im Eigentum der Familie Langeloh. Dieser Hof hatte im 18. Jahrhundert noch zahlreiche Ländereien. Die meisten lagen in dem Quadrat zwischen der Bahnhofstraße, der heutigen Gorch-Fock-Straße, der Höbüschentwiete und der Schulauer Straße. Hinzu kamen Äcker und Felder am Stock, am Voßhagen, am Grönen Born, an der Aue. In diesem Artikel beschränke ich mich ausschließlich auf das Areal rund um die ehemalige Hofstelle des Hoophofes an der Bahnhofstraße, in dem Bereich Bahnhofstraße 10 bis Bahnhofstraße 18a.

Wenn Sie mehr zu den Hofbesitzern erfahren wollen dann schauen Sie in den Aufsatz von Gisa Teßmer "Schulauer Hofgeschichten".

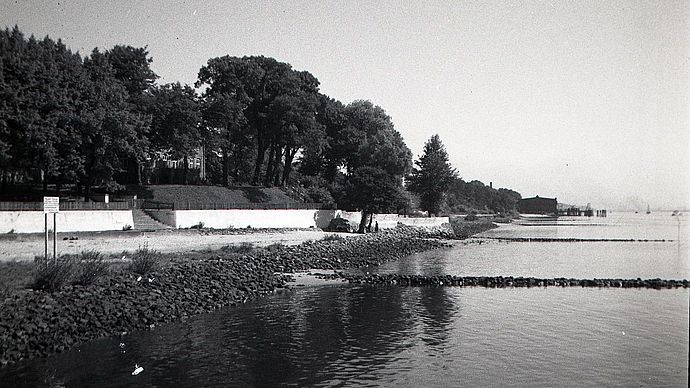

Deichbau in Wedel und Schulau

Jahrhundertelang brauchten Wedel, Schulau und Spitzerdorf keine Deiche zum Schutz vor der Elbeflut. Denn anders als beispielsweise Hetlingen liegen die Orte oberhalb der Kante des Geestrückens, der nur durch die Wedeler Aue unterbrochen wird. Die Landwirte, die zahlreiche Felder bis zur Elbe ihr Eigentum nannten, wirtschafteten sehr erfolgreich mit der Überflutung der großen Wiesen. Sie nutzten die Wiesen für die Gräsung ihres Viehs, zudem betrieben sie einen lukrativen Handel mit Heu. Erst spät kam der Wunsch nach Eindeichung und damit die Grundsatzfrage, ob öffentliche Mittel erheblichen Umfangs dafür eingesetzt werden sollten, private Sachwerte gegen Wasserkatastrophen zu schützen... mehr zu Geschichte über Wedels Deiche gibt es hier

Parkanlagen in Wedel

Unter Parkanlagen sind größere Grünflächen zu verstehen, die der Verschönerung und der Erholung dienen. Nun, mit Abmessungen wie dem Ohlsdorfer Friedhof können und konnten die kleinen Grünanlagen Wedels nicht konkurrieren. Hinzu kommt, dass sie ein Nischendasein führen und zu wenig Beachtung finden. Ein Grund mehr, auf sie aufmerksam zu machen! Mehr zu den Parks in Wedel gibt es hier.

Historisches zum Schulauer Hafen

Die Geschichte des Schulauer Hafen beginnt etwa um 1877. In der Sitzung der Gemeindevertretung Schulau setzten sich die Bürger dafür ein, das der Lauf des Liethgrabens, eines kleinen Abflusses unterhalb des Geestrandes in Schulau zu einem Hafen ausgebaut wird. Damit das Land Preußen den fiskalischen Hafen ausbaut, verpflichtet sich Schulau vertraglich, die Grundstücke dafür kostenfrei zur Verfügung zu stellen und ein viertel sämtlicher anfallenden Kosten zu übernehmen. Lesen Sie die spannende Geschichte des Schulauer Hafens hier. Und wenn Sie in den Protokollen der Gemeindevertretung Schulau blättern wollen... bitteschön..

Anfänge von SPD, KPD und NSDAP in Wedel

Holprig waren die Anfänge der Parteien in Wedel. Bei der um 1889 gegründeten Partei gab es 1903 einen Skandal um den Platzagitator Heinrich Eichelmann, der sich 1903 quasi über Nacht mit der Parteikasse aus dem Staub macht.

Die erst um 1923 in Wedel entstandene KPD hingegen steigt gleich in die Kämpfe um einen höheren Lohn und gegen Wohnungsnot und Hunger ein. Und liefert sich Schlägereien mit dem Stahlhelm. Dieser wiederum kann als Vorbereiter der NSDAP gesehen werden. Weitere Infos zur Geschichte der Parteien gibt es hier.

März 1943 - Als die Bomben fielen...

Am 03. März 1943 flog der Bomberpulk der Royal Airforce, der seine tödliche Fracht über Hamburg-Altona abwerfen sollte, über Norddeutschland. Dann aber unterlief dem Navigator des Pfadfinderflugzeugs ein gravierender Fehler. Der Ablauf dieses Unglücks, dass Teilbereiche von Wedel in Schutt und Asche legte und 37 Menschen hier den Tod brachte, kann heute anhand britischen Archivmaterials nachvollzogen werden. Lesen Sie hier mehr.

Hebammen in Wedel

Sittsam, christlich und reinlich hatten die Hebammen zu sein. Insbesondere ihre Hände hatte sie geschmeidig zu halten und die Fingernägel gehörig zu beschneiden. Lesen Sie hier mehr über die Hebammen Wedels.

Der Rosenhof in Wedel

Heute die trägt die Bundesstraße B 431 vom Rathausplatz bis zur Einmündung des Mühlenstieges die Bezeichnung Rosengarten. Die Benennung der Straße ist auf das Flurstück Rosengarten zurückzuführen und wird erstmals in dem Kornregister von 1601 genannt. Die Bedeutung des Namens ist unklar. So kann sie auf einen alten Kultplatz, oder einen Turnierplatz aber auch auf einen Friedhof oder einen Arzneigarten hinweisen. Bekannt ist hingegen, dass dieses Grundstück lange Jahre zum großen Grundbesitz des Hamburger Kaufmanns Johann Caesar Godeffroy gehörte. Wenn Sie mehr erfahren möchten...

Kultur im öffentlichen Raum und am Bau

Kunst im öffentlichen Raum sind Kunstwerke unterschiedlicher Epochen und Stile, die im kommunalen öffentlichen Raum, beispielsweise in Parks, auf Straßen oder Plätzen von jedermann zu erleben sind. Neben diesen Kunstwerken kann im Wedeler Stadtbild auch Kunst am Bau entdeckt werden. Von einigen Kunstwerken sind die Künstler bekannt, manches ist frei sichtbar an einer Fassade, manches versteckt auf einem Schulhof oder in der Kirche, einiges bereits verschwunden. Weitere Infos hier.

Neue Biographien "Wer war wer" in der Zeit des Nationalsozialismus

Stadtgeschichte ist nicht vollständig ohne einen Blick auf die Biographien der handelnden Personen. Daher stellt das Stadtarchiv Personen vor, deren und deren Wirken und Handeln während der NS-Zeit in Wedel sich in die eine oder die andere politischen Richtung in Akten, Zeitungen oder Schriften niedergeschlagen hat.

Angeregt wurde diese Rubrik durch die Hamburger Datenbank "Die Dabeigewesenen" der Landeszentrale für politische Bildung. Diese Rubrik ist erst ein Anfang, für weitere Infos wäre ich dankbar.

Kulturdenkmäler, Architekten und Bauunternehmer in Wedel und Schulau

Bei den Bombenabwürfen im Zweiten Weltkrieg sind in Wedel zahlreiche Gebäude zerstört worden, einige aber konnten wiederaufgebaut. Leider haben aber nur verhältnismäßig wenige individuelle Gebäude den Abriss-Wahn der letzten Jahrzehnte überstanden. Einige Gebäude stehen heute nur noch, weil sich Bürgerinitiativen gefunden haben, die sich gegen die Politik und die Interessen von Investoren gestellt haben. Das gilt u.a. für das Reepschlägerhaus, Schauenburgerstraße 4, dass 1976 gerettet wurde, als auch für das Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6. Dies sollte 1978 abgebrochen werden, um den Zulieferverkehr für das Warenhaus Kepa in der Bahnhofstraße zu verbessern.

Noch im Buch die Kunstdenkmäler des Kreises Pinneberg von 1961 wurden folgende Wohnhäuser als denkmalschutzwürdig geführt:

- Austraße 2 - Hallenhaus von 1801 - Abbruch 1964

- Gärtnerstraße 19 - Hallenhaus von 1805 - Dank Privatinitiative erhalten

- Hafenstraße 10 - Hallenhaus von 1799 - Dank Privatinitiative erhalten

- Hafenstraße 39 - Hallenhaus von 1805 Abbruch 1964

- Rudolf-Höckner-Straße 7 - Hallenhaus von 1757 - Abbruch um 1966

- Hinter der Kirche 1 und 5 - Eingeschossige Giebelhäuser

- Küsterstraße 5 - zweigeschossiges Traufenhaus - heute Stadtmuseum

- Marktplatz 3 - Giebelhaus von 1772 - Dank Privatinitiative erhalten und heute Restaurant

- Marktplatz 6 - zweigeschossiges Traufenhaus 19. Jhdt.

- Marktplatz 8 - eingeschossiges Giebelhaus 18. Jhdt. - heute Hotel

- Marktplatz 9 - Giebelhaus 1837 - Abbruch 1978

- Marktplatz 10 - Zweigeschossiges Traufenhaus 19. Jhdt. - heute Praxis

- Mühlenstraße 1 - zweigeschossiges Traufenhaus 19. Jhdt. - heute Ernst-Barlach-Museum

- Mühlenstraße 8 - Giebelhaus und Brauerei von 1731 - Abbruch 1970

- Mühlenstraße 32 - Wassermühle um 1830 - heute Restaurant

- Mühlenstraße 28 - Giebelhaus von 1731 und Brauhaus - heute rekonstruiert und versetzt nach Abbruch wieder aufgebaut

- Rolandstraße 17 - Hallenhaus von 1757

- Rosengarten Windmühle von 1870

- Schauenburgerstraße 4 - Reepschlägerhaus von 1758 - Dank Privatinitiative erhalten und heute Café

- Schulauer Straße 9 - Werft von Behrens von 1899 - Abbruch 2020

- Schulstraße 10 - Eingeschossiges Traufenhaus von 1803 - Abbruch 1960

- Kleinbürgerhäuser: Hinterstraße 8 - 14 von 1794 - Abbruch 1968

- Schulstraße 2 - Krohn´sche Reihe von 1802 - Abbruch 1977

Nähere Infos zu den heute noch stehenden Kulturdenkmalen finden Sie hier, näheres zu den Architekten und Baumeistern von Wedel und Schulau hier.

Es war einmal... Kulturdenkmale - die es nicht mehr gibt

Ärzte in Wedel und Schulau

Wollten Sie schon immer einmal wissen, welche Mediziner in Wedel für die Kranken da waren? Dann schauen Sie gern hier.

Wedeler Ochsenmarkt

An dem Mittwoch nach dem 15. April fand in Wedel jahrzehntelang der Ochsenauftrieb statt. Das soll nun zukünftig nicht mehr so sein, denn der eigentliche Ochsenhandel wird Geschichte.

Seitdem der Markt 1979 von seinem ursprünglichen Marktort auf den Festplatz an der Schulauer Straße gelegt wurde, verlor der Markt immer mehr von seiner Ursprünglichkeit. Konnten die Tiere in früheren Jahren mit einem einfachen Strick an die Zäune gebunden werden, so machten Auflagen des Veterinäramtes u.a. den Einsatz von massiven Gitterboxen notwendig. Bedingt durch verschiedene Viehseuchen wie BSE, Maul- und Klauenseuche und Rinderpest wurde der Auftrieb der Tiere in einigen Jahren verboten oder drastisch eingeschränkt. Hinzu kam, dass die Viehhändler ihre Tiere eigentlich nur noch aus der historischen Tradition heraus zum Markt nach Wedel brachten, eine Notwendigkeit gab es für sie nicht. Die Stadt Wedel versuchte gegen den Niedergang des Marktes anzuwirken und zahlte lange Jahre eine Art Handgeld an die Viehhändler, damit sie dennoch ihre Tiere in Wedel auf den Markt trieben, aber auch das führte langfristig nicht dazu, dass sich der Ochsenmarkt wiederbelebte. Das alles ist sicherlich zu bedauern, aber diese Entwicklung war absehbar. Hier gibt es noch ein paar Impressionen.

Neues von alten Höfen!

Die Forscherin Gisa Teßmer hat erneut die spannende Geschichte der Höfe in Schulau zusammengetragen. In mehreren Kapiteln werden die Verbindungen der Biesterfeldts, Körners und Groths und ihre Höfe vorgestellt. Demnächst hier zum nachlesen.

8. März - Internationaler Frauentag

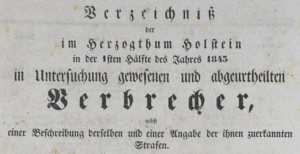

Von Schwarzen Schafen....

Im „Verbrecherverzeichnis“ des Herzogtums Holstein gestöbert findet sich so manches schwarze Schaf aus Wedel ...

Denkmalgeschützte Gebäude

Gebäude aus vergangener Zeit, deren Erforschung oder Erhaltung wegen ihres besonderen geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen, technischen, städtebaulichen oder die Kulturlandschaft prägenden Wertes im öffentlichen Interesse liegen, können unter Denkmalschutz gestellt werden. Kulturdenkmale können beweglich und unbeweglich sein. Sie sind insbesondere Baudenkmale, archäologische Denkmale und Gründenkmale. In Schleswig-Holstein werden diese Bauten in einer Denkmalliste eingetragen, die vom Landesamt für Denkmalschutz gepflegt wird. Eine Auflistung der Wedeler Gebäude, die auf dieser Liste stehen finden Sie nun hier.

Gremienprotokolle der Gemeinde Schulau

Die Protokolle der Gemeindevertretung von Schulau liegen von dem Jahr 1876 bis zur Eingemeindung in die Stadt Wedel im Jahr 1909 im Stadtarchiv vor und sind nun bis 1901 abgeschrieben worden.

Sie geben einen Einblick in die einfachen Verhältnisse der kleinen Gemeinde, die um 1900 gerade einmal 2.000 Einwohner zählte. Die Gemeinde beschäftigte einen Nachtwächter, der täglich die Straßenlampen aus Petroleum anzuzünden hatte, damit die unbefestigten Wege nicht zur Stolperfalle wurden. Der ehrenamtliche Gemeindevorsteher und die Gemeindevertretung versuchten, die Lösch- und Ladeverhältnisse am neuen Hafen, den die Landesregierung ab 1878 ohne Anlandestelle für kleinere Fischereischiffe hatte erbauen lassen, zu verbessern. Und sie protestierten gegen die Gefahr, die eine geplante Erweiterung der Pulverfabrik nach sich gezogen hätte. Hier geht es zu der interessanten Quelle.

Bonitierungs-Instrument von Schulau-Spitzerdorf 1786 und Erdbuch Schulau-Spitzerdorf 1815

Bonitierung oder Bonitur war die Bezeichnung der quantitativen und qualitativen Beurteilung von landwirtschaftlicher Flächen. Im Stadtarchiv Wedel liegt aus dem Jahr 1786 ein „Bonitierungs-Instrument von Schulau und Spitzerdorf ihre alten Gründen und Gemeinheiten der Herrschaft Pinneberg, Hatzburger Vogtey, Kirchspiel Wedel“ vor. Dies wurde abgelöst durch das Erdbuch von Schulau-Spitzerdorf von 1815.

Die Geschichte weitere dieser wichtigen Quellen finden Sie hier..

Register der vorübergehend in Wedel und Schulau Anwesenden 1907-1917

Zur Errichtung der ersten eigenen Raffinerie der Deutsche Vacuum Oil Company in Schulau sendete der Mutterkonzern Standard Oil Company 1906 mindestens zwei Monteure nach Deuschland: den 36-jährige Thomas Malony aus Jersey und den 22-jährige Timothy Sturley aus New York. Woher wir das wissen? Auch vorübergehend in einem Ort anwesende Personen, hatten sich beim Bürgermeister anzumelden. Diese Listen sind abgeschrieben und können hier eingesehen werden.

Von Drosten, Amtmännern und Vögten

Bei der Verwaltung ging es handgreiflich zu. Da erstachen die Söhne des Drosten Steding den Amtmann Goßmann, da ließ der Amtmann Barner den vermögenden Ritter Franz von Halle trotz eines kaiserlichen Schutzbriefes in Wedel festnehmen. Weitere Geschichte(n) zu den rabiaten Verwaltungsleitern können Sie hier lesen.

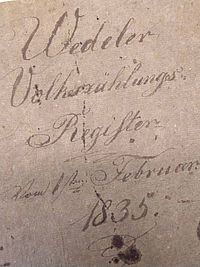

Volkszählungen von Wedel, Schulau, Spitzerdorf und Holm

Die erste allgemeine Volkszählung in Schleswig-Holstein wurde am 13.Februar 1803 durchgeführt. Zu dieser wurden alle Einwohner im Dänischen Gesamtstaat - somit auch die Einwohner des Kirchspiels Wedel - durch die Rentekammer ermittelt, indem die Vögte sämtliche Personen in Listen eintrugen. Diese Zählungen wurden in weiteren Jahren wiederholt. Diese Listen haben sich im Landesarchiv Schleswig-Holstein oder im Reichsarchiv Kopenhagen erhalten, Kopien davon liegen im Stadtarchiv Wedel vor. Darüber hinaus haben sich die Originalschriften für das Jahr 1835 im Stadtarchiv Wedel erhalten. Das Dorf Spitzerdorf nimmt eine Sonderrolle ein. Da es zum Domkapitel Hamburg zugehörig war, hat sich im Staatsarchiv Hamburg eine Liste von 1769 erhalten. In den meisten Listen wurden Name, Geschlecht, Alter, Familienstand, die Stellung im Haushalt und der Beruf aufgeführt und sollten auch dazu dienen, den Altersaufbau, sowie die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung zu ermitteln. Die abgeschiebenen Listen können entweder über pdfs oder über eine dänische Datenbank eingesehen werden. Nähere Informationen finden Sie hier.

Ältere Publikationen neu online-gestellt

Das Stadtarchiv hat einige ältere stadtgeschichtliche Publikationen (Elbestadion, Armenversorgung, Flüchtlingsgeschichte, Schiffahrt...) online geschoben. Schauen Sie doch einmal rein!

Neuigkeiten bei alten Familien

Die spannenden Familiengeschichten der Familien Kleinwort, Lüchau und Duncker wurde frisch abgestaubt! Näheres finden Sie hier

Dia-Sammlung von Gerhard Seggelke digitalisiert

Die umfangreiche Dia-Sammlung des Geologen Gerhard Seggelke, der über Jahrzehnte hinweg "die" Wedeler Leitstelle Umweltschutz im Rathaus war, ist nun durch das Stadtarchiv digitalisiert worden. Beinahe 1.000 Abbildungen von Straßenzügen und Landschaften, aber auch Neubauten der vergangenen 40 Jahre dokumentieren den stetigen Wandel im Stadtgebiet.

Insgesamt sind nun rund 34.000 Abbildungen des historischen Wedels in der internen Datenbank des Stadtarchivs recherchierbar. In einigen Fotosammlungen - bei denen die Verwertungsrechte uneingeschränkt bei der Stadt Wedel liegen - kann bereits über das Archivportal-D vom heimischen Rechner aus gestöbert werden.

Geschichte der Lichtspielhäuser in Wedel

Der von den Brüdern Lumière erfundene Kinematograph machte es ab 1895 möglich, bewegte Bilder als Filme auf eine Leinwand zu projizieren. Diese neue Möglichkeit der Unterhaltung fand schnell weltweit Verbreitung und drang nachweislich spätestens im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auch nach Wedel vor. Lesen Sie hier die Geschichte der Kinos in Wedel zusammengestellt von Andreas Müller.

Neues aus alten Zeiten

Lesen Sie Geschichten von den Straßen und den alten Wedeler Familien.

Geschichte der Höbüschentwiete

Geschichte der Reepschlägerstraße

Familiengeschichte der Familie Körner

Neuzugänge im Stadtarchiv

Im Dezember 2020 konnte das Buch "Die Landgemeindeordnung für die Provinz Schleswig-Holstein" aus dem Julius Vergas Verlag Schleswig aus dem Jahr 1906 erworben werden. Autor ist der Geh. Reg.-Rat Dr. Ludwig Scheiff. Scheiff war vom 1.7.1889 bis zum 28.05.1919 Landrat des Kreises Pinneberg.

Ludwig Scheiff wurde am 18.07.1857 in Köln geboren. Seine Eltern waren der Kaufmann Wilhelm Scheiff und Caroline geb. Kesselkaul. Er besuchte von 1867 - 1876 das Gymnasium an Marzellen zu Köln. Dem schloss sich ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften auf der Rhein. Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn an. Im November 1879 machte er die erste jur. Prüfung beim Oberlandesgericht zu Köln und im anschließenden Dezember wurde er Referendar beim Landgericht zu Köln. Seiner Dissertation gab er 1879 den Titel Die Divergenz zwischen Wille und Erklärung.

Ab 1889 steht er der Verwaltung des Kreises Pinneberg vor und hatte zunächst seinen Amtssitz in der Drostei und später im Kreishaus Pinneberg. Das Ende seiner Amtszeit war traurig und gipfelte im November 1919 im "Scheiff-Skandal". Nach einer Meldung im Hamburger Echo hätte der Landrat Reisekosten und Tagegelder doppelt empfangen. Daraufhin stellte der Kreistagsabgeordnete Flieger in der Sitzung des Kreistages vom 3. Juni 1919 den Antrag, unverzüglich den bisherigen Landrat Dr. Scheiff von seinem Posten zu entfernen, "damit der Kreis wieder zu gesunden Verhältnissen kommt". Der Kreistag stimmte diesem Antrag ohne Widerspruch zu. Durch Erlass den Minister des Innern in Schleswig vom 28.05.1919 wurde er aus dem Dienst entfernt und dem Oberpräsidenten in Koblenz überwiesen. Er verstarb am 01.09.1921 auf einer Dienstreise.

In dem nun erworbenen Buch spannt Scheiff auf 380 Seiten den Bogen von der kommunalpolitischen Entwicklung der Landgemeinden der Provinz Schleswig-Holsteins bis zur Verwaltungspraxis nach der Gemeindeverordnung von 1892 und ist daher eine wichtige Quelle für die Verwaltungsgeschichte.

Nährere Informationen über den Landrat Scheiff erfahren Sie in den Jahrbüchern für den Kreis Pinneberg 1988 und 1989.